Cybercrime Risiko Ranking: Gefährdungspotenziale in Europa

Analyse zeigt Gefährdungspotenziale für Verbraucher und Unternehmen in 15 europäischen Ländern

Cyberkriminalität – ein europäisches Risiko mit realen Folgen

Cyberangriffe sind längst keine Ausnahme mehr – sie gehören zum digitalen Alltag und betreffen jährlich Millionen Privatpersonen. Phishing, Datendiebstahl und Schadsoftware zählen dabei zu den häufigsten Angriffsformen. Gleichzeitig geraten Unternehmen zunehmend ins Visier professioneller Hacker. Die Auswirkungen sind erheblich – sowohl für Privatpersonen als auch für die Wirtschaft.

Wie stark die Belastung bereits ist, verdeutlicht eine länderübergreifende Auswertung: In den 15 untersuchten europäischen Staaten belaufen sich die geschätzten Schäden durch Cyberangriffe auf insgesamt rund 80 Milliarden Euro.

Doch welche Länder sind besonders betroffen – und warum? Wo zeigen sich strukturelle Schwächen, etwa im Verhalten von Nutzern oder in der Sicherheitslage von Unternehmen? Diese Fragen beantwortet die Auswertung mithilfe öffentlich zugänglicher Daten.

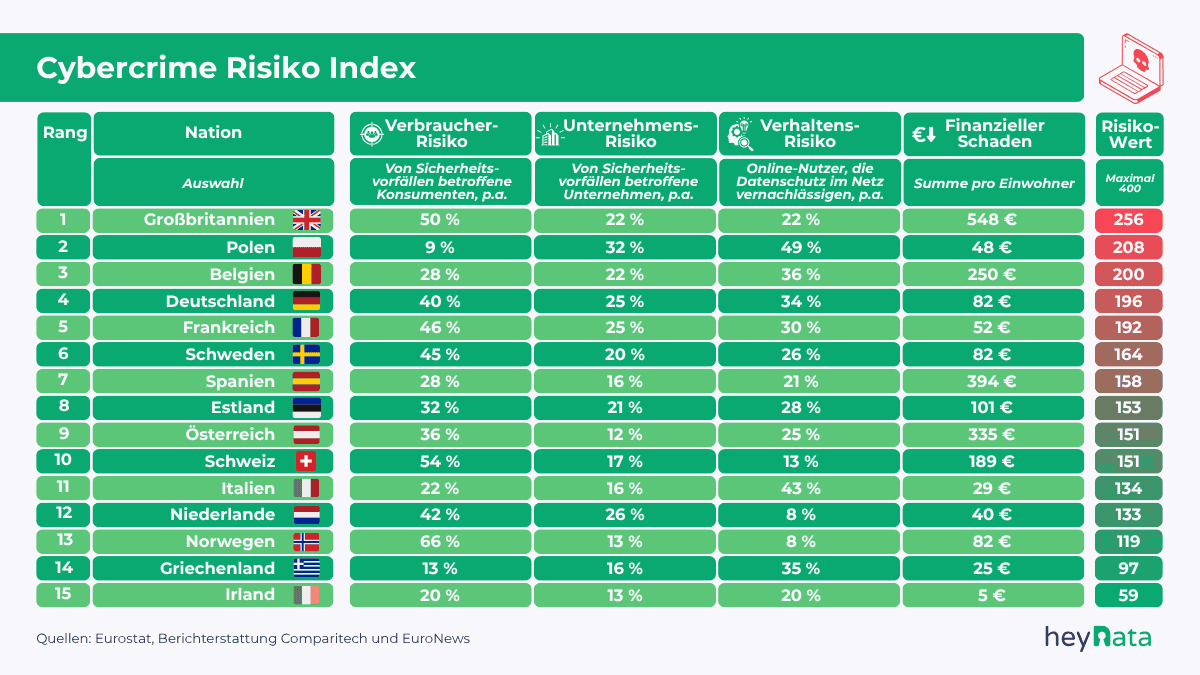

Datenbasis: Vier Perspektiven auf das Cybercrime-Risiko

- Verbraucher-Risiken: Konsumenten sind beim Surfen, Kommunizieren oder Einkaufen im Netz häufig von sicherheitsrelevanten Vorfällen betroffen – etwa durch Phishing, Schadsoftware oder Betrug.

- Unternehmens-Risiken: Unternehmen sehen sich regelmäßig mit IT-Sicherheitsvorfällen konfrontiert – zum Beispiel durch Datenverluste, Systemstörungen oder unbefugte Zugriffe.

- Verhaltensrisiken: Riskantes Nutzungsverhalten erhöht die Anfälligkeit für Cyberangriffe – etwa durch unsichere Passwörter, fehlende Software-Updates oder unzureichende Datenschutzmaßnahmen.

- Finanzielle Schäden: Der geschätzte wirtschaftliche Schaden pro Kopf, der infolge von Cyberangriffen entsteht – etwa durch Betriebsunterbrechungen, Datenverluste oder Lösegeldforderungen.

Die Ergebnisse aus diesen vier Bereichen wurden in einer gewichteten Gesamtwertung zusammengeführt. Grundlage dafür waren vergleichbare und öffentlich zugängliche Daten, die eine nachvollziehbare Einschätzung der Risiken je Land ermöglichen. Je höher die Werte in den einzelnen Kategorien, desto größer das Gesamtrisiko – und desto anfälliger ist ein Land gegenüber Cyberangriffen.

Cybercrime-Risiken im europäischen Vergleich

Der Cybercrime Risiko Index zeigt, wie unterschiedlich europäische Staaten von digitalen Bedrohungen betroffen sind. Technische Schwächen, unzureichende Aufklärung und riskantes Nutzerverhalten sind entscheidende Risikofaktoren.

Deutschland belegt einen besorgniserregenden Platz 4 im Cybercrime Risiko Index, was auf eine Kombination aus aggressiven Angriffen und riskantem Nutzerverhalten hinweist. Das Risiko, Ziel eines Cyberangriffs zu werden, liegt hier deutlich über dem europäischen Durchschnitt.

Österreich (Platz 9) und die Schweiz (Platz 10) schneiden etwas besser ab, zeigen jedoch eigene Risikomuster. In Österreich beispielsweise verzeichnet man mit rund 335 Euro pro Einwohner besonders hohe finanzielle Schäden, was auf einen zunehmenden wirtschaftlichen Druck durch Cyberangriffe hindeutet.

Digitale Verwundbarkeit steigert das Risiko

Private Konsumenten sind in Deutschland besonders häufig von Cyberangriffen betroffen. Rund 40 % der Verbraucher wurden zuletzt Ziel eines Angriffs, die ist ein vergleichsweise hoher Wert im europäischen Vergleich.

Noch stärker betroffen sind Verbraucher in der Schweiz, wo mit über 54 % mehr als jeder zweite Konsument zuletzt von Cyberangriffen betroffen war. In Österreich liegt dieser Wert bei 36 %.

Ein wesentlicher Grund für diese hohen Werte könnte in der Kombination aus Wohlstand und hoher Internetnutzung in allen drei Ländern liegen. Das schafft günstige Bedingungen für Cyberangriffe.

Hinzu kommt: Trotz hoher Internetkompetenz fehlt es auch hier vielen Nutzern an konsequenter Sicherheitsroutine im Alltag.

Dies spiegelt sich auch im Verhaltensrisiko wider: 34 % der deutschen Verbraucher gehen nachweislich nachlässig mit ihren persönlichen Daten um, indem sie sensible Informationen über ungesicherte Verbindungen preisgeben oder auf unsicheren Plattformen speichern. In Österreich liegt der Anteil fahrlässiger Nutzer bei 25 %, in der Schweiz dagegen nur bei 13 %. Dies zeugt von einer hohen Medien- und Digitalkompetenz. Damit zählt die Schweiz zu den sicherheitsbewusstesten Ländern Europas.

Was lernen wir:

- Deutschland, Österreich und die Schweiz sind attraktive Ziele für Cyberkriminelle.

- Verbraucher verfügen über lohnenswerte Daten – und sind oft schlecht geschützt.

- Sicherheitsverhalten bleibt trotz Digitalkompetenz lückenhaft.

- Jeder dritte Deutsche und jeder vierte Österreicher geht nachlässig mit sensiblen Daten um.

- Schweizer Verbraucher sind übermäßig häufig Ziel von Cyberattacken, schmälern ihr Risiko aber durch gute digitale Kompetenzen.

Die Risiken des Mittelstandes

Auch Unternehmen geraten in Deutschland verstärkt ins Visier von Cyberkriminellen. Jedes vierte Unternehmen (25 %) meldete zuletzt sicherheitsrelevante IT-Vorfälle. Damit zählt Deutschland im europäischen Vergleich ebenfalls zu den Ländern mit einem erhöhten Risiko. In der Schweiz lag dieser Wert zuletzt bei 17 %.

Österreich verzeichnet mit 12 % einen geringen Anteil an Unternehmen, die IT-Sicherheitsvorfälle melden. Das ist sogar der niedrigste Wert in ganz Europa. Diese Zahl könnte auf effektive Cybersicherheitsmaßnahmen und eine ausgeprägte Sicherheitskultur hinweisen, die Angriffe erfolgreich abwehren oder minimieren. Ebenso könnten systematisches Risikomanagement und regelmäßige Schulungen dazu beitragen, die Cyberattacken zu reduzieren.

Andererseits könnte eine geringe Melderate auch auf eine konservative IT-Nutzung oder unentdeckte Vorfälle zurückzuführen sein. Daher sollte dieser Wert mit Vorsicht interpretiert und im Kontext weiterer Untersuchungen betrachtet werden.

In allen drei Ländern sind Unternehmen des Mittelstands besonders häufig betroffen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verfügen häufig über sensible Kundendaten, geistiges Eigentum oder Zahlungsinformationen, sind jedoch oft nicht im selben Maß abgesichert wie Großunternehmen. Spezialisierte IT-Sicherheitsstrukturen und regelmäßige Risikoanalysen fehlen vielerorts.

Für Angreifer ergibt sich daraus ein lohnendes Zielprofil: hohe wirtschaftliche Relevanz bei gleichzeitig begrenzter Abwehrkraft. Hinzu kommt, dass viele KMUs international vernetzt und Teil größerer Lieferketten sind. Dies ist ein zusätzlicher Anreiz für Angriffe, die darauf abzielen, ganze Systeme zu kompromittieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Jedes vierte deutsche Unternehmen ist von IT-Sicherheitsvorfällen betroffen.

- In der Schweiz und in Österreich liegen diese Werte niedriger, dennoch bleibt das Risiko präsent.

- Österreichs Unternehmen werden den Daten zufolge am seltensten angegriffen.

- Besonders KMU bieten eine gefährliche Kombination aus wertvollen Daten und schwachen Abwehrstrukturen.

- Die internationale Vernetzung macht Mittelständler in der DACH-Region zusätzlich angreifbar.

So teuer sind die Cyberangriffe

Die finanziellen Schäden durch Cyberangriffe unterscheiden sich deutlich in der DACH-Region. Mit rund 335 Euro pro Einwohner verzeichnet Österreich die höchsten Pro-Kopf-Schäden, gefolgt von der Schweiz mit etwa 189 Euro. Deutschland liegt mit rund 82 Euro pro Kopf deutlich darunter, obwohl die absoluten Gesamtschäden in Deutschland mit etwa 7 Milliarden Euro am höchsten sind. Die Gesamtschäden in Österreich belaufen sich auf rund 3 Milliarden Euro, in der Schweiz auf etwa 1,6 Milliarden Euro.

Diese Unterschiede lassen sich nur teilweise durch Bevölkerungsgrößen erklären. Die höheren Pro-Kopf-Schäden in Österreich und der Schweiz deuten vielmehr auf einzelne schwerwiegende Vorfälle hin. Für eine präzise Einschätzung sind jedoch detaillierte Daten zur Art und zum Umfang der einzelnen Angriffe notwendig.

Großbritannien: Hohe Risiken für Verbraucher und Unternehmen

Großbritannien ist laut dem Cybercrime Risiko Index besonders gefährdet. Jeder zweite britische Verbraucher war kürzlich Opfer von Phishing oder anderen Online-Angriffen. Auch Unternehmen sind betroffen: Mehr als jedes fünfte meldet IT-Sicherheitsvorfälle. Dies verdeutlicht die angespannte Sicherheitslage im Land. Die finanziellen Schäden liegen bei etwa 548 Euro pro Einwohner und spiegeln den Ernst der Lage wider.

Mehrere Faktoren tragen zu diesem hohen Risiko bei: Die starke Digitalisierung Großbritanniens schafft eine große Angriffsfläche. Britische Unternehmen und Verbraucher sind international vernetzt und damit vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt. Zudem fokussieren viele Cybercrime-Organisationen gezielt den englischsprachigen Markt.

Der Brexit könnte die Situation zusätzlich verschärft haben. Die damit verbundene regulatorische Unsicherheit und Veränderungen in Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Zudem erschwert die veränderte Zusammenarbeit mit EU-Institutionen möglicherweise die Koordination im Bereich Cyberabwehr.

Wichtigste Fakten:

- In Großbritannien verursacht Cyberkriminalität einen wirtschaftlichen Schaden von rund 548 Euro pro Einwohner.

- Kriminelle attackieren bevorzugt englischsprachige Märkte.

- Der Brexit könnte zusätzliche sicherheitsrelevante Herausforderungen für Unternehmen mit sich gebracht haben.

Irland: Das Land mit dem geringsten Cybercrime-Risiko

Irland weist den niedrigsten Cybercrime-Risikowert in der Analyse auf. Die finanziellen Schäden beliefen sich zuletzt auf lediglich 24 Millionen Euro, was etwa 5 Euro Verlust pro Einwohner entspricht. Trotz des englischsprachigen Marktes meldeten nur 13 % der Unternehmen Sicherheitsvorfälle. Allerdings vernachlässigt jeder fünfte Verbraucher gelegentlich persönliche Sicherheitsvorkehrungen im Internet.

Diese vergleichsweise geringe Belastung dürfte auf eine effektive Cyberabwehr, eine ausgeprägte Sicherheitskultur und gezielte Präventionsmaßnahmen zurückzuführen sein. Zudem profitiert Irland möglicherweise von einem robusten regulatorischen Umfeld, das das Risiko mindert.

Empfehlungen und Rückschlüsse

Angesichts der enormen finanziellen Auswirkungen von Cyberangriffen sollten sowohl Unternehmen als auch Verbraucher proaktive Maßnahmen ergreifen. Für Unternehmen ist es entscheidend, eine robuste IT-Sicherheitsstrategie zu entwickeln, regelmäßige Risikoanalysen durchzuführen und ihre Mitarbeiter in Cybersicherheit zu schulen. Besonders der mittelständische Sektor benötigt gezielte Unterstützung, um seine Abwehrkräfte zu stärken und das Risiko von Angriffen zu minimieren.

Angesichts des KI-Booms und der zunehmenden Nutzung von automatisierten, AI-unterstützten Angriffen durch Cyberkriminelle müssen Unternehmen dringend ihre digitalen Abwehrstrategien aufrüsten. Diese modernen Angriffe ermöglichen es auch weniger technisch versierten Hackern, erfolgreiche Angriffe mit geringem Aufwand zu starten, was die Bedrohung noch verstärkt.

Verbraucher sollten ihre digitale Sicherheitsroutine ebenfalls verbessern, etwa durch stärkere Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine regelmäßige Überprüfung ihrer Sicherheitsvorkehrungen. Die hohe Zahl an Angriffen auf private Endverbraucher, insbesondere in Ländern wie Deutschland, erfordert dringend einen Bewusstseinswandel hin zu mehr Vorsicht und Prävention.

Politische Entscheidungsträger sind aufgerufen, die Cybersicherheitsstandards weiter zu verbessern und eng mit Unternehmen und internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Cyberabwehr auf allen Ebenen zu steigern.

Verwendete Quellen und Ranking:

- Verbraucher-Risiko: EuroStat: Consumer experiencing security-related incidents

- Unternehmens-Risiko: EuroStat: Security incidents and consequences by size class of enterprise

- Verhaltens-Risiko: EuroStat: Privacy and protection of personal data, Euronews: Data security: Which EU countries protect themselves the most?

- Finanzieller Schaden: comparitech: Cybercrime victims lose an estimated $714 billion annually, eigene Berechnungen

- Ranking: Zur Erstellung des Rankings wurden die Ergebnisse der untersuchten Risikofaktoren normiert. Dabei wurde für jeden Faktor eine Punkteskala von 0 bis 100 verwendet: Der Staat mit dem höchsten Risiko erhielt 100 Punkte, der mit dem geringsten Risiko 0 Punkte. Die Normierung erfolgte nach folgender Formel: x new = x – x minx max – x min. Anschließend wurden die normierten Punktwerte aller Einflussfaktoren addiert. Maximal konnten somit 400 Punkte erreicht werden. Je höher der Gesamtwert, desto höher die Platzierung im Ranking.