Datenschutzverstöße: Ein kritisches Jahr 2024

Das Jahr 2024 markierte einen Tiefpunkt in Sachen Datenschutz in Europa. Trotz strenger Regelungen und fortwährender Bemühungen um sichere Datenhandhabung zeigte sich ein beunruhigender Trend: Die Mehrzahl der DSGVO-Nationen verzeichneten nicht nur tausende Datenschutzverstöße, sondern eine alarmierende Zunahme solcher Vorfälle im Vergleich zum Vorjahr.

Dieser Negativtrend offenbart nicht nur anhaltende Schwachstellen in Schutzsystemen, sondern unterstreicht auch die dringende Notwendigkeit für effektivere Sicherheitsmaßnahmen in Unternehmen und öffentlichen Institutionen und gezielte Beratung.

Die Integrität persönlicher Daten und das Vertrauen der Verbraucher sind gravierenden Risiken ausgesetzt – ein Zustand, der in unserer immer stärker digitalisierten Welt nicht länger hinnehmbar ist.

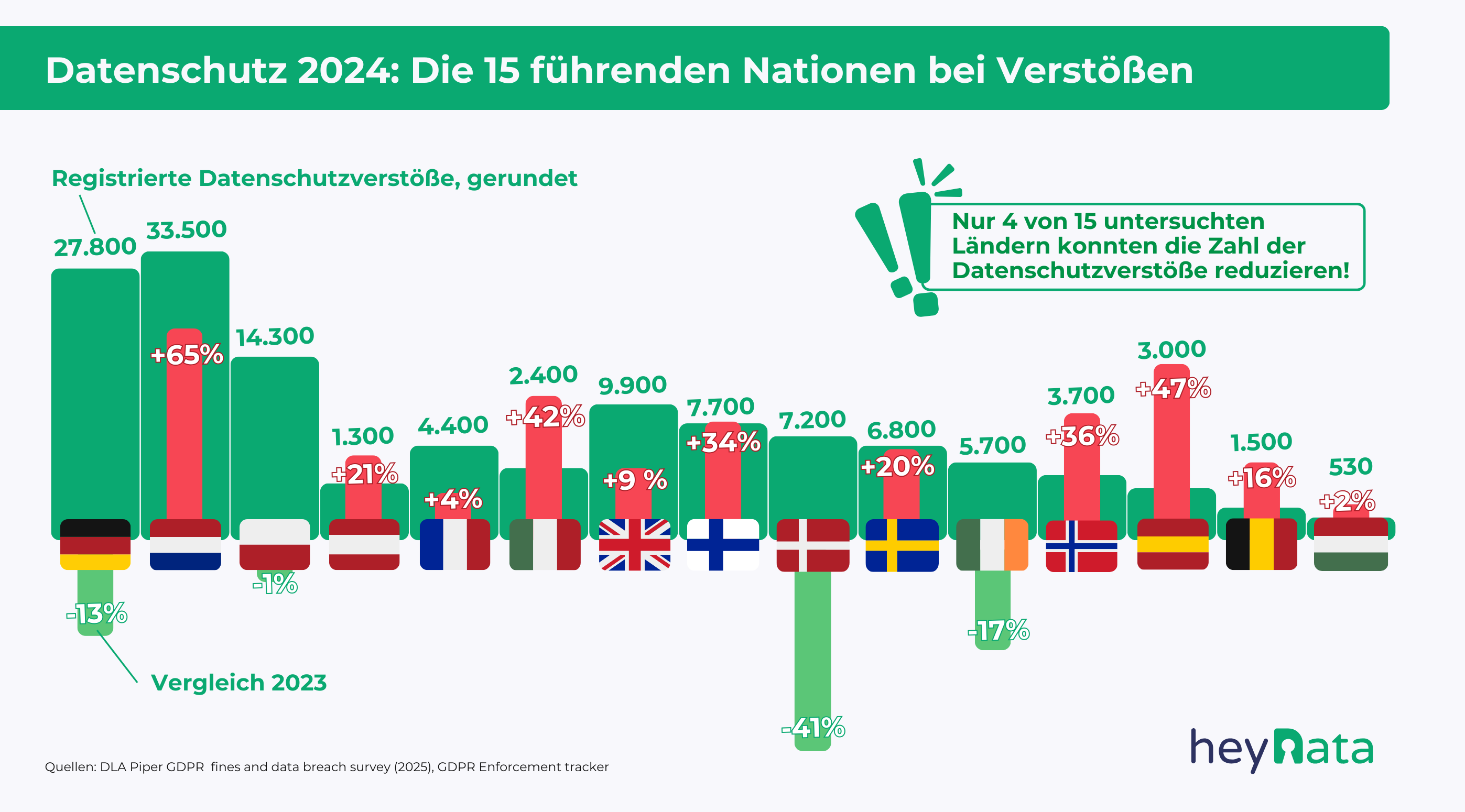

Eine positive Entwicklung zeichnet sich in Deutschland ab: Die Zahl der registrierten Datenschutzverstöße konnte im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent reduziert werden. Dies deutet darauf hin, dass die Bemühungen um verbesserte Datenschutzmaßnahmen Früchte tragen und die Compliance verstärkt wird.

Trotz dieses Rückgangs bleibt Deutschland mit 27.829 erfassten Fällen unter den Ländern mit den höchsten Datenschutzverstößen in Europa. Nur die Niederlande verzeichnen mit 33.471 gemeldeten Vorfällen noch mehr Fälle – ein besonders auffälliger Wert, auch in Relation zur vergleichsweise kleinen Bevölkerung des Landes.

Eine mögliche Erklärung dafür könnte die insgesamt hohe digitale Reife der niederländischen Gesellschaft sein, verbunden mit einer aktiven Datenschutzaufsicht und einer niedrigen Schwelle für die Meldung von Vorfällen. Auch eine tendenziell strengere Auslegung der DSGVO könnte dazu beitragen, dass mehr Verstöße registriert und gemeldet werden.

Die Zahlen unterstreichen in jedem Fall die Notwendigkeit für alle betroffenen Nationen, ihre Datenschutzpraktiken weiter zu verbessern und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben konsequent zu überwachen.

Vergleich in Europa: Wer macht Fortschritte?

Neben Deutschland konnten in der Analyse von 15 EU-Ländern sowie Norwegen und dem Vereinigten Königreich nur drei weitere Nationen ihre Zahlen an Datenschutzverstößen reduzieren. Der signifikanteste Rückgang wurde in Dänemark verzeichnet, wo die Anzahl der registrierten Verstöße im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent sank. In Irland gingen die Verstöße um 17 Prozent zurück (5.730 Fälle in 2024) und in Polen immerhin um ein Prozent (14.286 Fälle).

Der Rückgang der Datenschutzverstöße lässt sich durch verschiedene Faktoren erklären. Es ist möglich, dass verbesserte Compliance-Strategien, gestärkt durch Investitionen in Datenschutztechnologien und Mitarbeiterfortbildungen, eine Schlüsselrolle gespielt haben. Ebenso könnte das erhöhte Bewusstsein für Datenschutzfragen und eine striktere Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch die Behörden zur Reduktion beigetragen haben.

Allerdings bleibt die Frage offen, ob dieser Rückgang teilweise auch auf eine niedrigere Aufdeckungsrate oder veränderte Meldepraktiken zurückzuführen ist. Eine tiefgehende Untersuchung zusätzlicher qualitativer Daten wäre notwendig, um die Ursachen genau zu bestimmen und die tatsächliche Verbesserung der Datensicherheit zu bewerten.

Anstieg der Verstöße in Österreich

In Österreich hingegen stiegen die Zahlen der Datenschutzverstöße um 21 Prozent. Mit insgesamt 1.282 registrierten Fällen verzeichnete das Land einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg könnte auf Lücken in der Implementierung von Datenschutzmaßnahmen, möglicherweise eine erhöhte Meldebereitschaft oder eine Verschärfung der regulatorischen Anforderungen hindeuten, die mehr Verstöße ans Licht gebracht haben.

In einigen europäischen Ländern ist die Situation hinsichtlich der Datenschutzverstöße besonders besorgniserregend. Die Niederlande stehen dabei an der Spitze mit einem drastischen Anstieg der gemeldeten Fälle. Im Jahr 2024 wurden dort insgesamt 33.471 Datenschutzverstöße registriert, was einem Anstieg von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Spanien und Italien verzeichnen ebenfalls signifikante Steigerungen ihrer Verstoßzahlen. In Spanien stiegen die Vorfälle um 47 Prozent auf 2.989 Fälle, während Italien eine Zunahme von 42 Prozent mit insgesamt 2.400 Fällen erlebte. Diese Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass trotz bestehender Datenschutzgesetze erhebliche Herausforderungen in der praktischen Umsetzung und Einhaltung der Regelungen bestehen.

Schweizer Datenschutzneuerungen: Warten auf verlässliche Verstoßzahlen

Mit der Überarbeitung des Schweizer Datenschutzgesetzes (revDSG) im Jahr 2023 hat die Schweiz signifikante Schritte unternommen, um ihre Datenschutzstandards zu modernisieren und an internationale Normen, insbesondere an die der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), anzupassen. Diese Anpassung wurde auch von der EU als gleichwertig anerkannt, was die Einhaltung dieser neuen Vorschriften zu einer wichtigen Säule im grenzüberschreitenden Datenverkehr macht.

Trotz dieser wichtigen Gesetzesreform sind bislang keine umfassenden Daten zu Datenschutzverstößen in der Schweiz veröffentlicht worden. Dies erschwert nicht nur eine direkte Vergleichbarkeit mit den DSGVO-Statistiken der EU-Mitgliedstaaten, sondern wirft auch Fragen nach der Effektivität der Durchsetzung und der Transparenz der neuen Regelungen auf. Die Implementierung des revDSG und das Fehlen verlässlicher Verstoßdaten unterstreichen die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung und Berichterstattung, um sicherzustellen, dass das überarbeitete Gesetz nicht nur auf dem Papier besteht, sondern in der Praxis wirksam schützt.

Datenschutz im Krisenmodus

Die steigenden Zahlen in diesen Ländern unterstreichen die Notwendigkeit für eine intensivierte Anstrengung zur Verbesserung der Datenschutzpraktiken. Sie zeigen auf, dass die Anpassung an die DSGVO und nationale Datenschutzstandards weiterhin ein kritischer Bereich bleibt, der fortwährende Aufmerksamkeit und Ressourcen erfordert.

DSGVO-Strafen in Europa: Eine Bilanz signifikanter Bußgelder

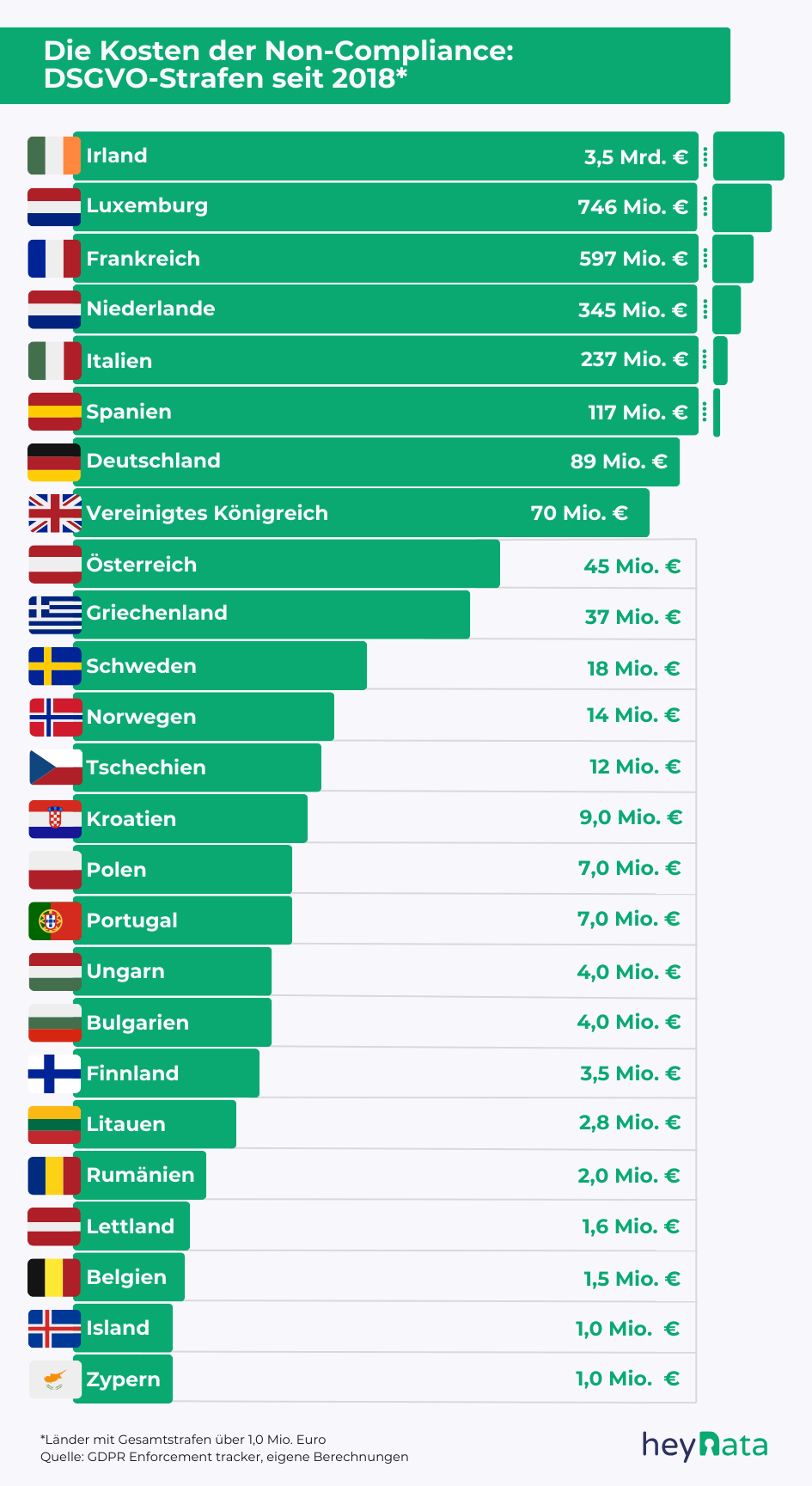

Seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 haben die zuständigen Behörden teils empfindliche Strafen für Verstöße gegen diese umfassenden Datenschutzregeln verhängt. Betroffen waren dabei nicht nur private Unternehmen, sondern auch öffentliche Einrichtungen.

Rigorose Durchsetzung bei Datenschutzverletzungen

Irland, als Standort vieler europäischer Hauptniederlassungen großer Technologieunternehmen, verzeichnet mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro die höchsten Bußgelder. Ein signifikanter Anteil dieser Summe geht auf die Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro zurück, die im Mai 2023 gegen META ausgesprochen wurde, ergänzt durch weitere hohe Bußgelder gegen Unternehmen wie TikTok und LinkedIn. Diese konzentrierte Verhängung von Strafen hat Irlands Position in der Bußgeld-Statistik stark beeinflusst.

In Deutschland belaufen sich die in den letzten sieben Jahren ausgesprochenen Bußgelder auf 89 Millionen Euro. Die Mehrheit dieser Strafen liegt unter 100.000 Euro. Zu den Sanktionierten zählen Hotels, Restaurants, mittelständische Handwerksbetriebe und Online-Händler, aber auch größere Einrichtungen wie ein Universitätskrankenhaus sowie mehrere Polizeibeamte, die ebenfalls Verstöße begangen haben.

In Österreich wurden im selben Zeitraum Bußgelder in Höhe von insgesamt 45 Millionen Euro verhängt. Ein herausragender Fall war die teilstaatliche Österreichische Post AG, gegen die eine Strafe von 9,5 Millionen Euro. Sie hatte versäumt, datenschutzrechtliche Anfragen auch per E-Mail zuzulassen.

Diese hohe Strafe unterstreicht die strenge Durchsetzung der DSGVO-Vorschriften durch die österreichischen Behörden. Trotz einiger hoher Einzelfälle wurden die meisten Verstöße in Österreich mit Bußgeldern unter 10.000 Euro geahndet, was darauf hinweist, dass viele der festgestellten Verstöße als weniger schwerwiegend eingestuft wurden.

DSGVO: Ein entscheidender Pfeiler im europäischen Datenschutz

Die konsequente Anwendung der DSGVO durch die Behörden in Europa zeigt die ernsthafte Haltung der EU gegenüber Datenschutzverletzungen und das Bestreben, die Rechte der Bürger zu schützen. Die verhängten Strafen, besonders in Ländern mit bedeutenden Technologiezentren, dienen als klares Signal an alle Unternehmen, dass die Einhaltung der Datenschutzregeln oberste Priorität hat. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Organisationen, ihre Datenschutzpraktiken kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern, um nicht nur Compliance zu gewährleisten, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihre Geschäftsoperationen zu stärken.

Mit Blick auf die Zukunft ist es wahrscheinlich, dass die DSGVO weiterhin eine zentrale Rolle in der europäischen Datenschutzlandschaft spielen wird, was Organisationen anhält, ihre Datenschutzstrategien stets aktuell und wirksam zu halten.

Verwendete und weiterführende Quellen:

- Bericht DLA Piper GDPR fines and data breach survey (Januar 2025)

- Datenbank GDPR Enforcement tracker