Videoüberwachung weltweit – Zwischen Schutz und Eingriff in unsere Freiheit

Ob im täglichen Pendelverkehr, in belebten Innenstädten oder auf Veranstaltungen – weltweit gilt Videoüberwachung als zentrales Mittel zur Kriminalitätsprävention, Terrorabwehr oder Steuerung von Menschenströmen. Doch jede Kamera bedeutet auch die Erfassung personenbezogener Daten. Damit stellt sich unweigerlich die Frage:

Wo verläuft die Grenze zwischen einem berechtigten Interesse an Sicherheit und dem Schutz unserer Privatsphäre?

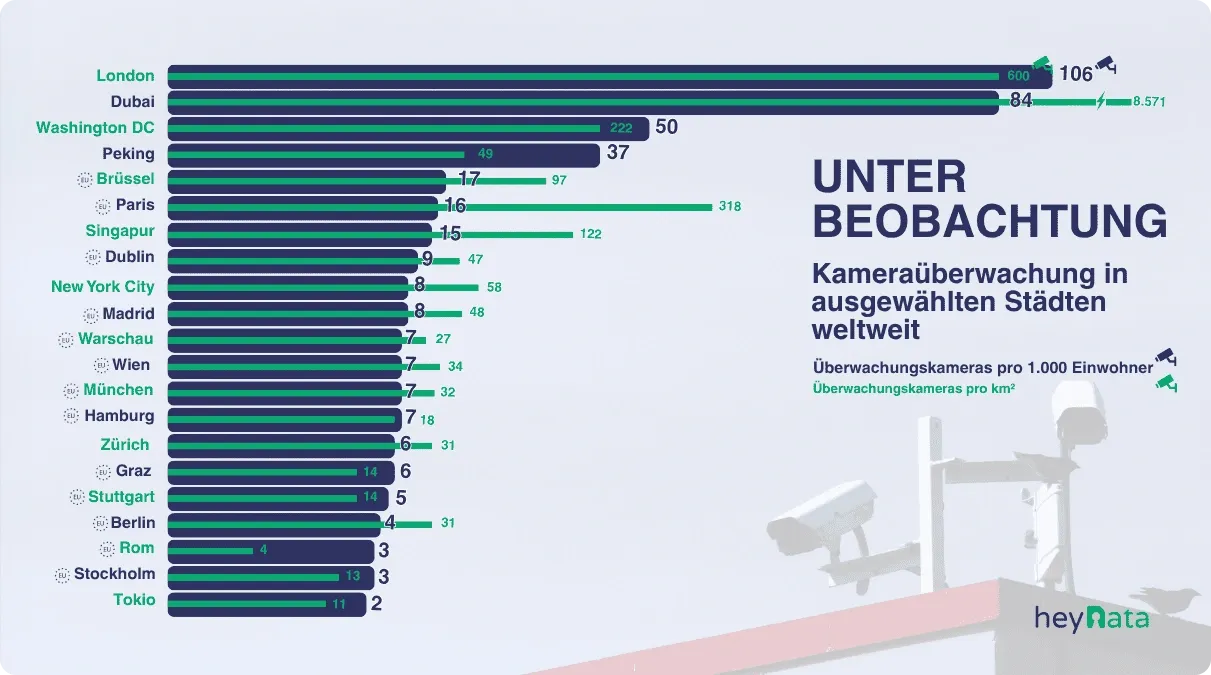

Kameras, Kontrolle, Kontroversen: Ein Blick auf 21 Städte weltweit

Anhand einer Datenauswertung beleuchten wir die Situation in 21 ausgewählten Städten weltweit und zeigen, wie stark die Verbreitung öffentlicher Überwachungskameras variiert.

Neben internationalen Metropolen wie New York City, Dubai oder Peking wurden gezielt auch Städte im deutschsprachigen Raum wie Berlin, Stuttgart, Hamburg, München, Zürich, Wien und Graz ausgewertet, um die unterschiedlichen Sicherheitsstrategien und Datenschutzstandards weltweit und innerhalb Europas vergleichbar zu machen.

Die Ergebnisse offenbaren teils erhebliche Unterschiede – sowohl bei der Anzahl der Kameras pro Kopf als auch bei ihrer Dichte pro Quadratkilometer.

London – Europas Überwachungs-Hochburg

Etwa eine Million Überwachungskameras gibt es in London. Damit kommen auf tausend Einwohner rund 106 Kameras – ein Wert, der zeigt, wie massiv Videoüberwachung in einigen Städten ausgebaut ist. Ziel ist es meist, Straftaten zu verhindern oder schneller auf Vorfälle reagieren zu können. Doch ein derart dichtes Netz birgt erhebliche Risiken für Persönlichkeitsrechte, insbesondere wenn moderne Technologien wie Gesichtserkennung zum Einsatz kommen.

Dubai – Kameras auf jedem Quadratmeter

Dubai weist weltweit die höchste Kameradichte auf. Mit mehr als 8.500 Kameras pro Quadratkilometer liegt das arabische Emirat deutlich vor allen anderen untersuchten Städten. Die kompakte Stadtfläche und die politischen Rahmenbedingungen führen dazu, dass nahezu jeder öffentliche Bereich überwacht wird. Hier wird Videoüberwachung nicht nur zur Sicherheit, sondern auch zur umfassenden Kontrolle genutzt, was datenschutzrechtlich besonders problematisch ist.

Paris – Sicherheit oder Übermaß?

Nach mehreren Terroranschlägen in den vergangenen Jahren wurde das Überwachungssystem in Paris stark ausgebaut. Heute kommen auf jeden Quadratkilometer der Stadt etwa 318 Sicherheitskameras. Die Kameras konzentrieren sich in der Regel auf zentrale Zonen wie das Regierungsviertel, die Pariser Bahnhöfe oder touristische Bereiche, sind aber auch immer häufiger auf ganz normale Straßen und andere öffentliche Plätze gerichtet. Gleichzeitig wird in Frankreich intensiv darüber diskutiert, wie der Schutz der öffentlichen Sicherheit mit dem Schutz persönlicher Daten vereinbar bleiben kann.

Deutschland – Datensparsam

In deutschen Städten fällt die Zahl der Überwachungskameras eher noch gering aus. In Berlin kommen auf Tausend Einwohner gerade einmal vier Überwachungskameras und damit 27 Mal weniger als in Paris. In Hamburg und München sind es 7 Kameras und in Stuttgart auch nur 5 Kameras. Diese vergleichsweise niedrigen Werte spiegeln eine besondere Sensibilität für den Schutz personenbezogener Daten wider, geprägt durch historische Erfahrungen mit staatlicher Überwachung. Dennoch gibt es auch hier wachsende Diskussionen über eine mögliche Ausweitung der Videoüberwachung, insbesondere an Orten mit hohem Personenaufkommen wie Bahnhöfen oder Flughäfen.

Wien, Graz und Zürich – Zurückhaltend überwacht

Auch in Wien, Graz und Zürich bleibt die Videoüberwachung bislang auf vergleichsweise niedrigem Niveau. In Wien kommen auf einen Quadratkilometer rund 34 Kameras; insgesamt zählt die Stadt etwas mehr als 14.000 öffentliche Überwachungskameras. Graz liegt mit 14 Kameras pro Quadratkilometer deutlich darunter.

Ähnlich zurückhaltend zeigt sich Zürich. Dort sind knapp 2.700 Kameras installiert, was einer Dichte von 31 Kameras pro Quadratkilometer oder 6 Kameras pro Tausend Einwohner entspricht.

Diese moderaten Zahlen spiegeln eine gewisse Skepsis gegenüber flächendeckender Überwachung wider, wie sie in vielen Teilen Mitteleuropas verbreitet ist. Allerdings werden auch in Österreich und der Schweiz die Rufe nach mehr Kameras lauter, vor allem mit Verweis auf die Bekämpfung von Kriminalität und die bessere Aufklärung von Delikten und die Prävention von Terroranschlägen. Gerade in stark frequentierten Bereichen wie Bahnhöfen, Großveranstaltungen oder touristischen Zentren wird der Ausbau der Videoüberwachung zunehmend als notwendiges Sicherheitsinstrument diskutiert.

Peking – Überwachung als Staatsprojekt

In Peking sind schätzungsweise rund 800.000 öffentliche Überwachungskameras installiert – das entspricht etwa 37 Kameras pro tausend Einwohner. Damit liegt die Kameradichte zwar unter dem Niveau von London, doch die Form der Überwachung geht in China deutlich weiter: Immer häufiger werden Kameras mit künstlicher Intelligenz verknüpft, etwa zur Erstellung von Bewegungs- und Verhaltensprofilen. So entsteht ein umfassendes Kontrollsystem, das tief in die Privatsphäre der Bevölkerung eingreift.

EU – Datenschutz trifft Realität

In den Städten der Europäischen Union fällt die Zahl der Überwachungskameras insgesamt deutlich niedriger aus als in Drittstaaten-Metropolen. Ausgerechnet in der EU-Hauptstadt Brüssel lassen sich die meisten Überwachungskameras pro Kopf identifizieren.

Im Durchschnitt zählen europäische Städte rund acht Kameras auf tausend Einwohner und etwa 54 Kameras pro Quadratkilometer. Diese vergleichsweise niedrigen Werte spiegeln eine größere Zurückhaltung gegenüber flächendeckender Überwachung wider, die nicht zuletzt aus einem gewachsenen Bewusstsein für Datenschutz und persönliche Freiheitsrechte resultiert. Trotzdem bleibt das Thema Videoüberwachung auch in Europa umstritten. Immer wieder entfachen neue Vorstöße zur Ausweitung der Überwachung – etwa im Kontext großer Menschenansammlungen, zentraler Infrastruktur oder öffentlicher Versammlungen – kontroverse Diskussionen darüber, wie viel Überwachung eine offene Gesellschaft verträgt und wo die Grenze zum Eingriff in Grundrechte überschritten wird.

Woher kommen die Unterschiede? Ein Blick hinter die Zahlen

Diese Zahlen werfen Fragen auf: Warum überwachen manche Städte flächendeckend, während andere Zurückhaltung üben? Die Antwort liegt oft in unterschiedlichen Gesetzen, technologischen Möglichkeiten und gesellschaftlichen Werten. Um diese Unterschiede besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die technischen Entwicklungen und die gesellschaftlichen Folgen moderner Überwachung.

Die Regeln hinter der Kamera: Datenschutz weltweit

Europäische Union (EU)

In der Europäischen Union regeln die Datenschutz-Grundverordnung und nationale Gesetze, unter welchen Voraussetzungen Videoüberwachung im öffentlichen Raum zulässig ist. Zentrale Prinzipien wie Verhältnismäßigkeit, Zweckbindung und Transparenz sollen sicherstellen, dass personenbezogene Daten nur verarbeitet werden, wenn dies notwendig ist und die Rechte der Betroffenen gewahrt bleiben.

Trotz des gemeinsamen Rechtsrahmens gibt es nationale Unterschiede. Frankreich setzt deutlich stärker auf Videoüberwachung, insbesondere an öffentlichen Plätzen, während Deutschland traditionell restriktiver agiert. Hier wird der Einsatz öffentlicher Kameras oft mit strengen Auflagen verbunden, geprägt durch historische Erfahrungen mit staatlicher Überwachung.

Zunehmend wird in der EU über neue Technologien wie Gesichtserkennung oder intelligente Videoanalyse diskutiert. Solche Systeme können Personen eindeutig identifizieren oder Verhaltensprofile erstellen, oft unbemerkt. Damit geraten Grundrechte wie Privatsphäre und Bewegungsfreiheit in Gefahr. Zudem können automatisierte Analysen diskriminierende Muster verstärken oder zu Fehlalarmen führen.

Die DSGVO stuft biometrische Daten ausdrücklich als besonders schützenswert ein. Ihr Einsatz ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig, etwa wenn Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit klar nachgewiesen werden. Viele Datenschützer warnen daher vor einem flächendeckenden Einsatz solcher Technologien im öffentlichen Raum.

Großbritannien

Außerhalb der EU sind die rechtlichen Rahmenbedingungen häufig weniger restriktiv. Im Vereinigten Königreich gilt mit dem Data Protection Act 2018 zwar ein umfassendes Datenschutzgesetz, das viele Prinzipien der DSGVO übernimmt. Allerdings erlaubt das britische Recht eine deutlich weitergehende Videoüberwachung im öffentlichen Raum, insbesondere wenn Sicherheitsinteressen geltend gemacht werden. London gilt daher mit fast einer Million installierter Kameras als eine der am stärksten überwachten Städte der Welt.

USA

In den Vereinigten Staaten existiert kein einheitliches Datenschutzgesetz auf Bundesebene, das den Einsatz von Videoüberwachung umfassend regelt. Stattdessen variieren die Vorschriften erheblich zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Grundsätzlich genießen öffentliche Räume in den USA weniger Schutz vor Überwachung, was den Ausbau von Kamerasystemen erleichtert.

Vereinigte Arabische Emirate

Besonders im beliebten Urlaubsland Dubai existieren kaum rechtliche Schutzmechanismen, die die umfassende staatliche Überwachung einschränken würden. Hier wird Videoüberwachung gezielt zur Kontrolle öffentlicher Räume und gesellschaftlicher Aktivitäten eingesetzt. Besucher sollten sich darauf einstellen, dass in Dubai nahezu jeder öffentliche Bereich überwacht wird. Auch alltägliche Situationen wie das Fotografieren in der Öffentlichkeit können dort strenger geregelt sein, insbesondere wenn dabei unbeabsichtigt staatliche Einrichtungen oder andere Personen erfasst werden.

China

In der Volksrepublik dient die permanente Videoüberwachung nicht nur der öffentlichen Sicherheit, sondern auch politischen Zwecken. Kameras werden dort in großem Umfang mit Künstlicher Intelligenz kombiniert, um Gesichter zu erkennen, Bewegungsprofile zu erstellen und soziale Verhaltensmuster zu überwachen. Aus europäischer Datenschutzperspektive gilt dieses System als besonders problematisch, da es weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre ermöglicht.

Diese Unterschiede im rechtlichen Rahmen verdeutlichen, dass Videoüberwachung weltweit höchst unterschiedlich geregelt ist – mit weitreichenden Konsequenzen für die Privatsphäre und die Freiheitsrechte der Menschen.

Von Gesichtserkennung bis KI: Technik macht Überwachung mächtiger

Moderne Videoüberwachung erfasst längst mehr als nur Bilder. Systeme mit Gesichtserkennung können Personen eindeutig identifizieren, oft unbemerkt und selbst in Menschenmengen. Künstliche Intelligenz analysiert Bewegungen und erstellt Verhaltensprofile, die Rückschlüsse auf Aufenthaltsorte oder persönliche Vorlieben erlauben.

Die Vernetzung von privaten und öffentlichen Kameras schafft dabei ein immer dichteres Überwachungsnetz. Diese Technologien bergen erhebliche Risiken: Sie können Fehler produzieren, Menschen ungerechtfertigt verdächtigen und führen dazu, dass die Kontrolle darüber schwindet, wer Zugang zu sensiblen Daten hat. Das erhöht die Gefahr von Massenüberwachung, Diskriminierung und der schleichenden Einschränkung persönlicher Freiheiten.

Wie Überwachung unser Verhalten verändert

Videoüberwachung verändert nicht nur Städte, sondern auch das Verhalten der Menschen. Das ständige Gefühl, beobachtet zu werden, kann psychischen Druck erzeugen und dazu führen, dass sich Menschen in der Öffentlichkeit vorsichtiger oder angepasster verhalten. In überwachten Räumen tritt oft eine Form von Selbstzensur ein, weil viele vermeiden wollen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Hinzu kommt das Risiko, dass automatisierte Systeme wie Gesichtserkennung bestimmte Gruppen benachteiligen oder fälschlich verdächtigen. Studien zeigen, dass solche Technologien bei Minderheiten häufiger Fehler machen, was Diskriminierung und gesellschaftliche Ungleichheit verstärken kann (NISTIR 8280, 2019).

Insgesamt bewegt sich der Einsatz von Videoüberwachung in einem sensiblen Spannungsfeld zwischen dem berechtigten Bedürfnis nach Sicherheit und dem Schutz grundlegender Freiheits- und Persönlichkeitsrechte.

Zwischen Freiheit und Kontrolle: Unser Fazit

Ob in belebten Innenstädten oder an stillen Plätzen – Videoüberwachung ist längst Teil unseres Alltags. Doch wie wir damit umgehen, entscheidet darüber, ob Freiheit ein Grundrecht bleibt oder zu einem Privileg wird.

Die Diskussion darüber, wo Sicherheit endet und Überwachung beginnt, ist in vollem Gange. Entscheidend bleibt, sie faktenbasiert zu führen – und unsere Grundrechte auch in einer digitalen Welt wirksam zu schützen.

Methodik und Quellen

CCTV-Erklärung (Videoüberwachung)

Im Rahmen dieser Studie bezieht sich der Begriff „öffentliche CCTV“ auf Überwachungskameras, die sich im Besitz staatlicher Stellen befinden und von diesen betrieben werden – etwa durch Regierungen, Polizeibehörden oder Verkehrsunternehmen des öffentlichen Nahverkehrs. Diese Systeme dienen vorrangig der Echtzeitüberwachung öffentlicher Räume, insbesondere zur Verbrechensprävention, Verkehrssteuerung sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung bei Großveranstaltungen. Darüber hinaus stellen die aufgezeichneten Bilddaten im Nachgang ein zentrales Instrument für Strafverfolgungsbehörden dar – zur Aufklärung von Straftaten, Identifizierung von Verdächtigen und als Beweismittel in gerichtlichen Verfahren.

„CCTV-Kameras pro Kopf“:

Diese Kennzahl gibt an, wie viele Kameras im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße installiert sind. Sie ermöglicht Rückschlüsse darauf, in welchem Maße Einzelpersonen potenziell von Überwachung betroffen sind.

„CCTV-Kameras pro Quadratkilometer (km²)“:

Diese Kennzahl beschreibt die Dichte der installierten Kameras in einem bestimmten geografischen Gebiet und gibt Aufschluss darüber, wie stark der öffentliche Raum innerhalb einer Stadt überwacht wird.

Quellen

Dubai - Mordor Intelligence

London - Clarion UK

Paris - WorldAtlas

Washington D.C. - Comparitech

Singapore - Security Magazine / Reuters, Reuters

Brussels - Brussels Times

New York City - Comparitech

Beijing - Security Magazine

Madrid - WorldAtlas

Dublin - Irish Times

Vienna - BatchGeo

Munich - Abendzeitung München

Berlin - rbb

Zurich - GIT Sicherheit

Warsaw - Government of Sweden

Hamburg - Die Zeit

Stuttgart - Stuttgarter Nachrichten

Graz - MeinBezirk

Stockholm - BatchGeo

Tokyo - BatchGeo

Rome - Edgelands Institute